活動内容

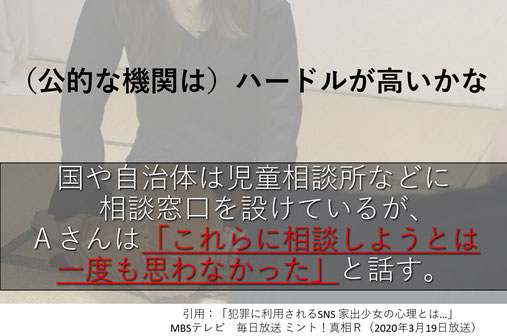

児童相談所や福祉事務所等、国や自治体が設置する相談窓口や施設等を利用できなかったり、拒んだりする人々がいます。わたしたちは、そうした意見を取り入れ、子ども若者と一緒に「声かけと交流の拠点」を運営しています。子ども・若者自身が、繁華街に出向き、子ども・若者、路上生活者等に声をかけ、ともに交流拠点を築きながら、長期的にかかわることで孤立化を防ぐ活動を長年実施してきました。ここでは、年齢や性別、出身、障害の有無に関係なく、子どもや若者がオーナーシップを持ちながら継続的に活動しています。

活動メンバーの中心は10代・20代

全国こども福祉センターは、地域や性別、障害の有無や種別に関係なく、声をかけ、交流します。全国こども福祉センターという「共有財」を広く届けるため、公開の場で活動を続けています。

「補導」や「パトロール」とは異なるアプローチ。進学、就労など、自立を促すことはありません。参加・ボランティアの資格や条件等もありません。できること、できないことはその日によって変わります。

虐待や暴力被害等、生きづらさを抱える子ども若者の社会参加の機会、一時避難の場、居場所としての機能やボランティアセンターとしての役割を担い、必要に応じて相談援助や同行支援を実施しています。*土曜日のみ

子ども若者を中心とした多様な主体による共同体自治の実践と、アウトリーチによる実践から得た知見を活かし、全国規模で研修や講演、人材育成に取り組んでいます。

全国から集う、各々の福祉を追求する ”路上のボランティアセンター”

声かけと交流の拠点は、名古屋市内で行っていますが、参加者の約7割は名古屋市外からの参加者です。たとえば三重県や岐阜県、栃木県から通う若者、神奈川県や北海道から転居してきた若者もいます。広域連携が難しい福祉分野において、全国こども福祉センターの交流拠点は、様々な地域の子ども若者に利用されています。

活動の原点は、非行防止活動

児童養護施設で働いていた荒井和樹は、繫華街やSNSでの勧誘行為が盛んに行われていることに問題意識を持ち、街中に出向いたり、SNSの利用を通じて、犯罪被害に遭う前に福祉的なアプローチができないか試行錯誤を始めます。当時の福祉の専門家や教育関係者による取り組みは存在せず、みなが見て見ぬふりをしている状況でした。

出会い、声を聴く活動へ

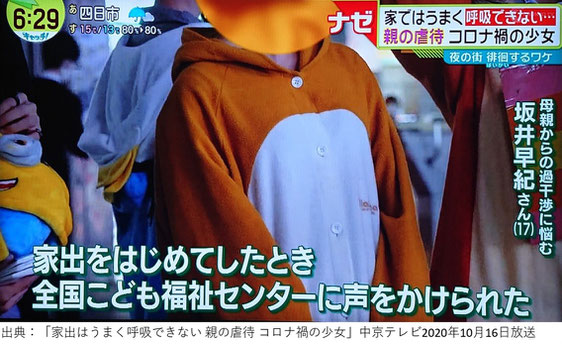

専門家や大人が考える子ども支援や障害福祉の多くは、保護や隔離、施設収容など、管理・支配的側面の強いものでした。これまでの管理型の支援とは異なる取り組みが必要と感じ、全国こども福祉センターを設立。声かけで出会った子ども若者に、制度やルールを押しつけるのではなく、ともに考え、自発的に福祉を追求できる環境を作ろうと街中で交流を続ける活動がスタートしました。2012年から、着ぐるみ姿での声かけが全国こども福祉センターのトレードマークとなっており、地域住民の交流を促進しています。

一時避難所の提供と緊急支援も実施

年間2千人以上の子ども・若者が集うセンターでは、必要に応じ、一時避難所の提供や緊急支援を実施しています。メンバー・専門家(医師・看護師・社会福祉士等)が全員ボランティアで、協力しながら対応しています。*依頼内容によってはお断りや必要経費をいただく場合がございますので、ご了承ください。

信頼と愛情で結びつく共同体自治の実践

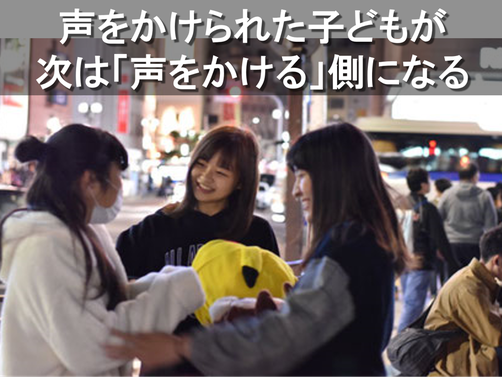

声かけ等により、いじめ及び不登校、自殺未遂、社会的養護等の経験者、公的支援が届かなかった子ども若者も多く参加し、仲間との繋がりを得て、取組をする側に回る循環が生まれています。ともに行動する仲間が増え、10年以上人間関係が続き、支え合う姿も見られるようになりました。まさに生涯の友人・仲間といえる存在です。信頼や愛情で結びついた共同体が、現在の全国こども福祉センターです。

声かけと交流を重ね、互いの理解を深める活動

保護や救済とは異なる新たな取り組み

自らの手で創る新しい福祉活動

支援を拒む人々と共に交流の拠点を築きます。

設立当初は孤立や犯罪の抑止が第一の目的でした。そのため、繫華街での声かけ活動に限らず、子どもたちが使用するコミュニケーションツール¹を活用しながら、アウトリーチ²を実践し、参加人数が著しく増加しました。

1)Twitter・Instagram等のSNS、zoom等オンライン環境を整備。

2)援助機関を利用しない子ども若者にこちらから働きかけること。

対話と交流を目的としたアウトリーチで、人間関係を築き、たがいの理解を深めます。ケアと支え合いのコミュニティを開くことで、参加者の援助希求能力を取り戻すことが期待できます。

講演・研修

2015年からアウトリーチ(直接接触型)研修を実施しています。ご依頼内容に応じて、全国で講演・研修を行います。お申し込みは団体・法人でお願いします。まずはご相談ください。

出典:名古屋テレビ(UP視点!)2015年9月3日放送

全国こども福祉センターの社会連携図

※名古屋市子ども・若者支援地域協議会パートナー機関

※アウトリーチ現場で緊急的に医療の介入が必要な場合、医療法人と連携し、街頭や施設で問診を行うことができる体制を整えています。

わたしたちは、助成金等の外部資金に依存せず、活動の自発性を重視しています。そのため、専門家主導の活動とは異なり、交流や支え合いが活動の中心となります。一時避難所の提供や緊急支援活動も行っていますが、ボランティアによって成立しています。

コロナ禍における活動指針、新型コロナウィルス対策会議について

全国こども福祉センターは、災害や緊急時においても、こども・若者の一時避難場所として、集う、対話交流の機会を保障したいと考えています。またボランティアの安全と意思決定を尊重します。

当サイトで使用されている全ての画像および文章を無断で複製・転載・販売することを堅く禁じます。